私はインドの精神文化には不案内だが、それでも空海が愛した密教というものは、他の仏教と比べて見ると随分違って見えます。

仏教らしくありません。

大乗仏教自体が、初期の仏教と比べてみれば、仏性(如来蔵)という今までなかったものを中心にしております。

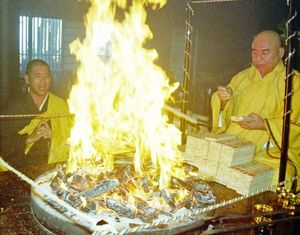

インドのバラモン教も何やら焚きます。

ウィキペディアから写真お拝借します。

大日如来と修行者の合一にイメージが似ています。

理趣経には男女の愛は清浄であるとでてきます。

これも、タントラの経典にあるように、男性原理と女性原理の統一としての

男女の性愛を肯定しているのに似ています。

ブッダの教えの仏教は性行為も結婚して子女繁殖することも拒絶したおしえですから、真逆になります。

性相と形状の統一が神心一体で、

陽性と陰性の統一が男女一体ですから、

なんとなく原理的ではないかと感じたりしますが、

果たしてそうでしょうか?

全く似て非なるものです。

宗教はすべて天使長が創りました。

われわれは決して騙されてはなりません。

天使長は神のものを利用して創造しますが、肝心な物が抜けているものなのです。

天使長の手にある眷属からは、本物の宗教は決して現れることができません。

だが、イエス様の教えから見れば、キリスト教は天使長の教えです。

お父様の説教によって、イエス様の語る「オリーブの木の喩え」が、血統転換による原罪の精算を意味することが我々にはわかりました。

また、亨進様の説教によって、イエス様の語る「種まきの喩え」も、やはり血統転換による原罪の精算を意味することが我々にははっきりとわかるようになりました。

前者は主にキリストの側から見た血統転換であり、後者は信徒の側から見た血統転換、すなわち心情転換、重生が成功するか否かについて説かれているようです。

天聖経にも詳しく説かれてありました。

天使長は、ここをぼかそうとします。

自分の正体とその眷属である人類の状態を知られたくはないのです。

イエス様に直接教えられていた使徒たちは、ペテロを中心にして聖餐式を重んじる伝統をカトリックは築いてきました。

血統転換をイエス様によって教えられてきたからでした。

血統転換は原罪を精算して、絶対「性」に至る道でした。

パウロはこの辺の話をどれくらい使徒たちから聞いていたのでしょうか?

かって迫害していた者がパウロでしたから、どれだけ使徒たちは話したのでしょうか。

また、パウロが納得し得る説明がされたのでしょうか?

使徒でないパウロには聖餐式をとり行うことは許されてはいなかったのでしょうか?

彼は聖餐式による血統転換ではなく、十字架による贖罪に重点を置きました。

これはイエス様がキリストであることを証ししはしましたが、

イエス様が生きて神の王国を築くために降臨されたというより、

十字架の道を行くために降臨されたというような理解に変質してしまいました。

イエス様のみ心とパウロの理解には隔たりがありましたが、神とイエス様はこれをとりあえず良しとしてみ旨を進めていきました。

イエス様の教えとパウロの神学には、決定的なところで違いがありました。

そこでサタンはそんなものがいくら世界に広がろうと大したことがない、まだ自分の手のうちにあると考えていました。

キリスト教も天使長の手の内にありました。

真剣に善なる思いで神のみ心を尋ねて、こうではないかと思ったのですが、

サタンの眷属である人間には、その眷属圏の教えしか得ることができませんでした。

何やら男女も性愛で愛しあうことも善いことなのだと

理趣経には出てきます。

「男女の愛は清浄である」と。

一見、創造原理のようであり、絶対「性」のようであります。

だが、全く違います。

仏教は原罪がわかりません。

無明、なんだかはっきりしないというのです。

空海と最澄は理趣経の解説書である「理趣釈経」の借用を巡って決定的な意見の相違がはっきりとして、袂を分かつようになりました。

頼富本宏氏の書いた「図解雑学 空海」の説明によると、二人の意識のズレはだいたい以下のように4つになるといいます。

1,最澄としては、空海はわずか半年で伝法阿闍梨の灌頂を受けたのだから、自分も短期間ですませたいと考えたが、空海の方は、伝法阿闍梨の灌頂には、梵語等を知らない最澄は数年は覚悟してもらわなければと考えた。

2,最澄は、ぜひ一度「理趣経」を読んでみたいものだと思ったが、空海は、修行なくして「理趣経」に触れるのは危険であると考えていた。

3,最澄は、弟子入りしたものの、自分は多忙で、高雄山寺に長くとどまってはいられないと思ったが、空海としては、伝法阿闍梨お目指すのであれば、もっと腰を落ち着けて修行に励んで欲しいと思った。

4,最澄は、経綸をよく読み研究すれば、密教といえどもおのずと理解できるはずであると考えていたが、空海は、定められた修行をすることによって、密教を極められるのであり、理論ではないと思っていた。

江戸中期頃に空海教学の要諦を次の十巻とする「十巻章」が重視されるようになります。

「弁顕蜜二教論」2巻、「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」各1巻、「秘蔵宝鑰」3巻、般若心経秘鍵」1巻、「菩提心論」1巻の10巻です。

このうち「菩提心論」だけは空海の著作ではなく、龍猛造(りゅうみょうぞう)によるものですが、空海はこれを重要視しています。

さて、「理趣経」はここにはでてきません。

空海のこの経典に対する解釈の内容を知らないとなんともいえませんが、空海も手を焼いたのではないかと思います。

ブッダは形而上のことは無記として語りませんでした。

神や霊界や霊魂について語ることはできない、ご法度でした。

復帰摂理上放っておくことはできませんから、何らかの形で創造主や霊魂や霊界を知らせなければなりません。

これをブッダの教えから離反してると見れば、大乗仏教は本来の仏教ではないということになりましょうし、いや進歩発展したのだと言うこともできるのでしょう。

食口は隠れキリシタンが好きな方が多いですね。

キリシタンの信徒の中でもペトロ岐部みたいなローマで司祭になった信仰者もいますね。

ローマへ[編集]

キリスト教徒の両親の間に生まれたペトロ岐部は、13歳で有馬のセミナリヨに入学した。1606年、イエズス会入会を志して「カスイ」と号した[3]。イエズス会の諸資料において「ペトロ・カスイ岐部」と書かれる。

1614年、江戸幕府によるキリシタン追放令によってマカオへ追放された岐部は、司祭(神父)になるべく同地のコレジオでラテン語と神学を学んだ。しかし、マカオの上長の日本人への偏見から司祭叙階がかなわないことを知ると、独力でローマのイエズス会本部を目指すことを決意し、マンショ小西、ミゲル・ミノエスとともにコレジオを脱出して渡航した。

マカオからマラッカ、ゴアへは船で渡り、そこから岐部は1人で陸路インドからペルシャを経てヨーロッパを目指した。ホルムズ、バグダードを経て、日本人としてはじめてエルサレム入りを果たした。ローマにたどりついたのは出発から3年が経った1620年のことであった。

すでにマカオからローマへは「マカオを脱出した日本人がそちらへ向かうが決して相手にしないように」という警告の手紙が送られていたが、ローマでイエズス会士による審査を受けた岐部は、司祭にふさわしい適性と充分な学識を備えていることを認められ、1620年11月15日、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂で32歳で司祭に叙階された。

さらにローマのイエズス会聖アンドレ修練院で2年間イエズス会士としての養成を受け、リスボンに赴いて同地で誓願を宣立した。1623年、20人のイエズス会士とともに、インドを目指す旅に出る。はるか喜望峰を回り、翌1624年ゴアにたどりついた。

ふるさとをめざして[編集]

岐部は殉教を覚悟して日本への渡航を希望したが、そのころの日本では弾圧が強化され、宣教師の入国は厳禁されていたため、司祭を乗せる船がなかった。そのため岐部は日本への足を求めて東南アジア各地をまわった。1630年にマニラから日本に向かう船に乗り込むことに成功。難破しながらも何とか薩摩の坊津(現在の鹿児島県南さつま市坊津町)に到着した。日本を出てから16年ぶりの帰国であった。

岐部は潜伏し、激しい迫害と摘発を逃れながら、長崎から東北へ向かいつつ、信徒たちを励ましたが、1639年に仙台にあるキリシタンの家にかくまわれていたところを密告され逮捕された。江戸に送られ、すでに棄教していた沢野忠庵(クリストヴァン・フェレイラ)と対面すると逆に彼に信仰に戻るよう薦めた。

岐部は激しい拷問を受けても棄教せず、最後は、浅草待乳山聖天近くの明地で穴吊りにされた。そのさなかにも隣で吊られていた信徒を励ましていたため、穴から引き出され、1639年7月4日(旧暦6月4日)に腹を火で炙られ殺された。52歳没。

歴史上のクリスチャンや、空海や最澄、日蓮、親鸞、道元などの仏教の高僧などに、縁があり関心がある食口は、再臨協助による宗教統一の使命があるのだろう。

現在の信者に対して、原理的な観点から教義について説明して導くことが期待されているのかもしれない。

ぜひ頑張ってもらいたいものです。

本当に詳しい食口はいますからね。

霊界のメッセージで原理修練会の感想を表明している各種宗教界のリーダーたちにも、もっと意識を持つ食口がでてきても不思議ではないと思うのだが、あまりいないようですね。

とにかく、日本教によって統一原理が変質してしまわないように心がけることは、本当に大切だと思います。

応援して下さる方は上のロゴをクリックして下さい。